La actualidad de Orwell

Por:

Noé Vázquez

El lejano 1984 fue el año en que por fin

llegó la fecha de la distopía más famosa la literatura, la novela del escritor

inglés George Orwell 1984. Para aquel

entonces (y ahora) los estados totalitarios predichos por Orwell ya existían.

Por aquel tiempo, los analistas, politólogos, comentaristas en medios de

comunicación o simples interesados en fenómenos sociales e históricos se

preguntaban hasta qué punto el mundo en el que nos había tocado vivir en aquel

tiempo se parecía al que Orwell había predicho. Evidentemente el mundo era

distinto, éramos conscientes de que la ficción de Orwell podía casar muy bien

con la realidad soviética que para aquel momento ya había relajado su tendencia

a vigilar a sus ciudadanos o a fungir como un Súper Estado capaz de satisfacer

todas las demandas de la población; la Unión Soviética entraba en un conflicto

interno, no estábamos bien enterados del todo, pero surgía un período de

recapitulación, de cuestionamientos hacia su estilo de vida, los guardianes de

ese Orden, felizmente perdían el honor; Ronald Reagan, frente a la Puerta de

Brandenburgo le decía a Gorvachov : “¡Tire ese muro!”. Faltaba un poco para generar esa masa crítica que haría

que se derrumbara la Columna de Hierro pero al mismo tiempo surgían otros

poderes que amenazaban la individualidad, un país surgía como una potencia no

imperialista, sino hegemónica, sentíamos que la novela de Orwell se volvía más

actual que nunca. Los números coincidían y hasta la fecha, la imagen de muchos,

desde los más moderados hasta el grupo de sospechosistas más extremos

consideran nuestra sociedad posee características denominadas “orwellianas”.

Fue ese año cuando a algún anuario de la sociedad y del mundo fue llamado 1984 vs 1984 tal vez queriendo explotar el contraste entre

el año real y año proyectado en la ficción. Surgía también una versión fílmica

de la novela y el cineasta Terry Gilliam, conocido por sus Monthy Phyton dirigía la cinta Brazil,

un poco explotando su vena satírica y otro poco siguiendo los pasos de Orwell

ambientando su argumento en una atmósfera absurda, con rasgos sacados de la

obra de Kafka. También, aprovechando la confluencia del año con la obra

aparecía en la BBC el documental Memoria

y evocación de George Orwell, que recogía testimonios de las personas

cercanas al autor. Orwell era actual entonces, y lo sigue siendo ahora.

En Estados Unidos, siguiendo la influencia de

la novela en la sociedad algunas campañas publicitarias aprovechaban la

coyuntura, pensemos en la llevada a cabo

por los publicistas de Apple Computer quienes decidieron tomarla contra un

rival un poco real y un poco ficticio, el coloso corporativo IBM, a quien

representaban como aquel gigante voraz, omnipresente y dictatorial, como una

maquinaria cuasi estatal capaz de dominar los gustos e imponer las tendencias a

todos; en esa legendaria campaña publicitaria hay un spot donde se presenta a un grupo de obreros grises y cabizbajos,

desprovistos de voluntad, quizá rememorando la cinta Metrópolis, todos ellos observando embelesados la figura omnisciente

del Gran Hermano; vemos luego a una joven atleta que luego de una carrera

intensa llega para lanzar un martillo hacía una gigantesca telepantalla donde

aparece la figura del dictador para hacerla

estallar en mil pedazos. El spot,

tan controversial en su momento, había dado en el clavo: nos invitaba a ser

distintos y a pensar por nosotros mismos, a recobrar la individualidad, a

emprender algo nuevo. Pero nos preguntábamos si el mundo orwelliano nos había alcanzado

sin que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando; después de todo, muchas

voces nos advertían del poder de las hegemonías geopolíticas que terminaban

imponiendo su voluntad en ciertas sociedades y al mismo tiempo, espiando a sus

ciudadanos, en suma, comportándose como un Súper Estado; y fue el presidente

estadounidense Einsenhower quien en la

década de los cincuentas advertía a sus ciudadanos sobre el peligro de entregar

el poder al duopolio militar corporativo que se había convertido en una especie

de Senado Virtual, quien junto con el

lobbying manejaban la política de los estados sin que el ciudadano estadounidense

común y corriente o sus representantes tuvieran algún tipo de influencia.

Cuando recuerdo la Guerra Fría la imagino como un episodio de la obra 1984 en donde la propaganda estatal

convence a sus ciudadanos sobre la necesidad de temer las amenazas de un

enemigo, rasgo necesario en ciertas sociedades para mantener la cohesión y reforzar la

identidad. Luego de la Guerra Fría, el enemigo parecía seguir existiendo de

alguna manera, solo había de cambiar el enfoque, podían ser los cárteles de

narcotraficantes, los grupos terroristas, los yihaidistas islámicos que buscan

la instauración de un nuevo califato. El año 1984 había obsesionado a muchos

estadounidenses, la distopía de Orwell causaba mucha inquietud y hasta la

fecha, eventos como las revelaciones de Edward Snowden filtradas por Wiki Leaks

nos permiten darnos cuenta de que la

preocupación por una realidad orwelliana está más vigente que nunca, no en

balde, luego de estos sucesos que involucraban a la Agencia de Seguridad

Nacional volvió a repuntar la venta de

la novela, dada la curiosidad que despertaba la sola mención del Gran Hermano.

Es definitivo que hay algo de orwelliano en

la mayoría de los estados aparentemente democráticos, como es el caso de

Estados Unidos pero es un hecho que los países más poderosos y

autoritarios del orbe como es el caso de China, Irán o Corea del

Norte son modelos de Súper Estados con una estructura política sumamente

jerárquica quienes además de ejercer una violencia legal o institucional contra

sus ciudadanos, también son muy propensos a moldear la percepción que estos

tienen de la realidad. Todos los Súper Estados engendran espejismos y mitos que

fomentan una impresión engañosa del entorno. Es decir, se fomentan mitos como la idea de nación, el sentimiento

de pertenencia social, o las características que definen su propia identidad como

la tradición, la Historia, los usos y costumbres lo cual también puede convertirse un instrumento de alienación y dominio.

Situándonos en la ex Unión Soviética no nos

es ajeno el brutalismo arquitectónico mostrado en sus ciudades pero estos

gigantescos bloques de concreto que tenían el propósito de intimidar

fueron replicados en algunas

construcciones de Corea del Norte, lo que nos remite también a una atmósfera

orwelliana porque las distopías, además de ser grises y asfixiantes, también

son sumamente feas y depresivas, llenas de elefantes blancos que parecen ser

testigos mudos e insensibles de la injusticia. Todo estado totalitario como el

descrito en la novela de Orwell es sumamente burocrático y hermético. La

opacidad de todos sus actos de gobierno le impide al ciudadano común darse

cuenta de lo que está sucediendo. Pensemos en esas autopistas silenciosas y

casi vacías de automóviles de ese país

oriental, nos encontramos con un mundo soñado por una inteligencia perversa que

ha convertido al individuo en un instrumento de labor, de organización y de

construcción bruta, en un Estado que es puro concreto y granito, y un orden

social hecho de factorías de hierro y acero preparándose para una guerra futura

y necesaria, siempre en estado de alerta e incapaz de proveer la felicidad a

sus gobernados. Hemos visto en dicho país esos sótanos inmensos del tren

subterráneo o los refugios antiaéreos que quizá nunca sean utilizados; o bien el urbanismo un tanto bizarro de sus

ciudades, lo que le da un efecto fantasmagórico, casi salido de una cinta de

terror mezclada con ciencia ficción.

Alguien diría que toda distopía es una “pesadilla con aire

acondicionado” y todo en nombre de la percepción eterna de un estado amenazado

en donde el enemigo nunca descansa y hay que prepararse para una conflagración

posible que nunca llega porque estamos en ese límite donde casi entramos en el

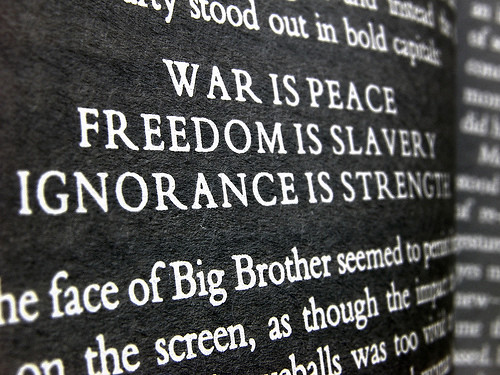

mundo orwelliano en el que existe un esquema de doble pensar donde es posible

mantener dos opiniones divergentes al mismo tiempo: “la guerra es la paz”, “la

paz es la guerra” y “la ignorancia es la fuerza”.

Pero la ficción orwelliana es más perfecta

que cualquier estado totalitario conocido ya que sabe convencer a sus

ciudadanos de que no hay margen de respuesta o cuestionamiento, por lo tanto,

no parece a simple vista un Estado represor contra el que haya que rebelarse.

Los ciudadanos viven en la ignorancia y la obediencia, se ven algunos atisbos

de rebelión pero son aplastados rápida y brutalmente, luego, su presencia se

borra de la Historia. También en los

países capitalistas se presenta constantemente esa noción de beligerancia

perpetua en donde la opinión pública se permea por los comunicadores oficiales.

Los estados crean una percepción artificial de felicidad pero también de retos

y de posibles amenazas en nombre de una mayor productividad y una noción de

patriotismo muy básica y poco participativa. La percepción creada por la

ficciones públicas de los estados totalitarios nos permiten creer muchas veces

que vivimos en una ilusión, los poderes de

facto, cuando deciden incidir sobre los contenidos de los medios masivos

crean una especie de halo que rodea las cosas impidiéndonos ver la realidad.

Como si se tratara de ejercicios de prestidigitación se nos escamotea la visión

correcta del entorno. Aunque, ¿realmente queremos conocer el fondo de la

realidad? Para el poder público, algunas veces es mejor no revelarlo todo,

omitir, engañar, manejar la verdad de tal manera que se vuelva inocua. Los

medios de comunicación, como bien lo ilustró José Saramago en su novela, La caverna, se transformaron en la

famosa cámara oscura descrita por Platón.

En Estados Unidos, cuando sucedieron los

eventos del once de septiembre, nació un enemigo un tanto real, por los datos

duros que confirmaban su presencia y un tanto virtual, por el halo de

satanización que lo envolvía: el terrorismo internacional representado por

grupos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda (de hecho, hay una razón para

que el diccionario de mi versión de Word reconozca el término: la presencia “oficial”

del enemigo en el lenguaje). Cómo en el mundo orwelliano, el enemigo es

necesario y se usa convenientemente para asustar a la población. Había que

prepararse contra ese enemigo y en Estados Unidos, los formadores de la opinión

pública no tardaron en crear slogans

propagandísticos y términos un tanto tendenciosos en ocasión de una guerra

futura que más tarde se dio: “Coalición de los valientes”, “Eje del mal”,

“Operación Libertad duradera”; se explotó el miedo y la paranoia de la

población a niveles solamente vistos en la última gran guerra. Pero no sólo se modificó el uso del lenguaje,

justo como en la novela de Orwell se pretendió de golpe y porrazo censurar

muchas noticias que no dieron la nota en el sentido que el gobierno lo deseaba,

muchas canciones fueron prohibidas en la radio ya que sin querer, se aludía a

los eventos del once de septiembre, la supuesta libertad de expresión de la que

presumen dio lugar al puritanismo verbal y a la censura informativa. En el

mundo orwelliano su puede borrar el pasado o modificarlo, algo parecido sucedía

con el World Trade Center, de repente, había desaparecido de películas o

filmaciones, sencillamente ya no querían mostrar ese par de edificios. Algo

había pasado con la Historia.

1984 nos remite a la tentación de los gobiernos de modificar la idea del pasado. Es lo que sucede cuando el personaje principal de la novela, Winston Smith tiene recuerdos vagos de los juicios de Jones, Aaronson y Rutherford (que de momento nos remite a los procesos de Moscú); sabe que algo sucedió pero no está muy seguro qué, como funcionario del Ministerio de Verdad (el mismo nombre cancela toda posibilidad de cuestionamiento) se da cuenta de que estos personajes prácticamente fueron borrados de los registros, y oficialmente nunca existieron, existe un halo de vaguedad y misterio siempre. Cuando Orwell se en encontraba de voluntario en la Guerra Civil Española descubrió el nivel en el que los periódicos apegados a cierta línea editorial podían escamotear la visión de la realidad en beneficio de una ficción que creaba un entorno favorable para quienes dictaban las noticias. No es que nos afecte la realidad, sino el “filtro” de esa realidad a través de los medios de comunicación. Es imposible que un ciudadano conozca de primera mano la realidad del mundo o del país porque su visión está sujeta al medio y a los creadores de contenidos. Toda información puede ser manipulada, toda cifra, maquillada. Una idea que nos remite a esa conjetura de Berkeley que afirma que el mundo fue destruido hace unos segundos y que nosotros vivimos una especie de “sueño” en el que incluso nuestros recuerdos son infundados, conjetura explotada muy bien por escritores de ciencia-ficción como William Gibson.

Orwell situaba su distopía en 1984 pero la

fecha es arbitraria, podía ser 2084 o 2184, podía ser 1948 solo invirtiendo la

numeración, no importa, lo fundamental era señalar los peligros de los Estados

cuando se convertían gigantes macrocéfalos capaces de engullir a sus ciudadanos

restándoles personalidad, todo en nombre de cierta seguridad social y

económica.

La trayectoria de Eric Arthur Blair, más

tarde conocido como George Orwell, siempre estuvo marcada por la incomprensión,

el rechazo, la enfermedad y las carencias constantes. Orwell fue estudiante del

colegio de Eton en donde tuvo como profesor a Aldous Huxley por un año. Nunca

sospechó Huxley que ese alumno suyo engendraría una distopía similar a la suya

ya vertida en Brave New World, obra

en la que Orwell se inspira para crear muchas característica de su novela. La

condición humilde Orwell el provocó muchas burlas de parte de sus compañeros, o

al menos eso es lo que se dice, lo cierto es que se tienen buenos recuerdo de

él, queda en la memoria de los que lo conocieron su tendencia a la libertad y a

la crítica, su cuestionamiento hacia toda forma de autoritarismo y su

parcialidad hacia los que él consideraba como desposeídos. Orwell nunca fue un

buen estudiante, a pesar de haber ganado una beca, se dice que se “durmió en

sus laureles”. Orwell fue muy rebelde

desde su época de estudiante y es consciente desde un principio de la lucha de

clases, por eso no debe extrañarnos que después simpatice con diversas formas

de colectivismo o manifieste su apoyo a grupos obreros y sindicalistas; hay que

notar que también desarrolló cierto odio hacia muchas formas de totalitarismo

así como un marcado antagonismo hacia el Imperio Británico al cual nunca cesó

de atacar. Ya que Orwell no pudo dedicarse enteramente a las letras tomó la

decisión de entrar en la Policía Imperial en Birmania, es obvio que no regresó

a su país hablando sobre reinos maravillosos en donde el ambiente prácticamente

“olía a especias”, más bien, tuvo un encontronazo con esa visión etnocentrista

de los británicos cuando entran en contacto con otras culturas en donde muchas

veces imponen sus valores y consideran a otros pueblos como de naturaleza

inferior. En 1927 renuncia y busca la manera de dedicarse a la literatura, una

de sus primeras obras es Días de Birmania,

texto en el que narraba sus experiencias en dicho país y en donde revelaba

sus tendencias socialistas y antiimperialistas. Más tarde lucharía por abrirse

paso como escritor mientras hacía diversos oficios, viviendo casi una vida de

lumpen proletariado combinándolo con un periodo de peregrinaje y vagabundeo,

experiencias que serían vertidas en su libro En la miseria en París y Londres. Luego vinieron La hija del clérigo y la autobiográfica Enarbolemos la aspidistra. Como a Orwell

le gustaba vivir de acuerdo a sus creencias se enlista para participar en la

Guerra Civil Española de lado de los trotskistas. De ahí se desprende Homenaje a Cataluña, para muchos,

considerado su mejor libro. La obra de la que se habla aquí fue escrita al

final de su vida mientras combatía contra la tuberculosis, ésta se considera su

testamento político y literario y también su novela más importante.

La novela de Orwell resume a través de un

juego de contraposiciones y antagonismos la pugna entre individualidad y

colectividad, la pelea entre privacidad y vigilancia, entre el sacrificio por

un bien mayor, que es la figura del Gran Hermano y nuestros intereses

personales y privados. Orwell logra crear una atmósfera regida por la opresión

en el sentido social y sexual. Pero es una forma de opresión tan sutil que los

ciudadanos viven con la idea de que sus

opiniones son propias y sus decisiones son tomadas bajo su libre albedrío; es

la simulación de una libertad de la cual

no tenemos una conciencia muy clara. Algunos países de naturaleza presuntamente

democrática viven con la imagen de que la libertad es posible, lo es en el

sentido de poder acotar esta libertad manteniendo a los ciudadanos fuera de los

asuntos del Estado y permitiéndoles vivir de acuerdo con su propia fantasía, un

modelo en el que la privacidad y la individualidad les permita la realización

personal, pero ¿hasta qué punto la población vive engañada por sus gobiernos

quienes muchas veces les impiden tener acceso al poder? Después de todo, la

traducción al castellano de una de las obras que influenció a Orwell, Brave New World es Un mundo feliz.

En una realidad orwelliana los estados, valiéndose

un modelo de colectividad crean una especie de “mundo ideal” en el que las

leyes parecen a un tiempo existir y a un tiempo no existir, esa es

la naturaleza del doble pensar que rige constantemente la novela de Orwell, la

sensación de que algo puede, tanto estar bien como estar mal de tal manera que

al ciudadano no le es posible estar seguro de nada fuera de lo que las

autoridades del Partido desean. Esto nos remite siempre a la obra de Kafka, El proceso en donde un Josef K. está

siendo procesado y juzgado por una serie de faltas de las que el mismo no está

seguro que se cometieron, tampoco sabrá cuál es el rostro del juez que lo

condena y nunca verá la cara de su verdugo. La lectura fría, desapasionada y

ambigua en cosmos orwelliano le permite al Partido la creación de slogans cuya polisemia le permitirá

adaptarlas como mejor acomoden de acuerdo con las circunstancias. El mundo

descrito por Orwell es un engaño bien orquestado, pero ese engaño es reforzado

por la idea de lo intangible, de lo vago y lo impreciso, así, para el personaje

principal de la novela no hay esa certidumbre que le permite percatarse en qué

se está equivocando. De ahí al territorio kafkiano solo hay un paso. Pensándolo

bien, un escritor como Kafka pudo intuir ese tipo de entornos asfixiantes que

se encuentran en estas distopías, las proyectadas y las reales. La ficción

orwelliana es más perfecta que cualquier estado totalitario conocido ya que

sabe convencer a sus ciudadanos y no les da margen de respuesta o

cuestionamiento, por lo tanto, no parece a simple vista un Estado represor.

La idea de una mundo regido por la ficción de

los estados y de ciertos poderes capaces de manipular la percepción de la

realidad la han explorado muchos escritores, uno de los más conocidos es

Phillip K. Dick, quien hace que muchos de sus personajes desconfíen incluso de

las cosas que ven y escuchan; sospechar de la realidad que nos toca vivir es

una señal de salud en un mundo de engaños y manipulación de parte de los

poderes públicos y es una señal de enfermedad mental cuando esta suspicacia se

sale de control y engendra pensamiento paranoicos. Cuando los griegos de la

antigüedad hablaban de ese símil de la camera

oscura o caverna, declaraban esa profunda dicotomía entre la percepción de

una realidad bastardeada e impura de la gente llana cuando ésta se confrontaba

con el “mundo de las ideas” al que sólo lograban acceder el filósofos. En una

realidad orwelliana, el ciudadano promedio solo conoce las percepciones

sensoriales correctas, no necesita saber nada más. Cuestionar la realidad en

vista de acceder al “mundo de las ideas” es mal visto, es una conducta que se

desalienta constantemente y es considerada problemática por muchos gobiernos y

corporaciones. Lo ideal es no preguntar para no entrar en problemas, es la

regla de oro. Otro escritor que se ha

inspirado en un mundo orwelliano es Hariku Murakami quien crea un personaje

femenino Tengo, una joven que súbitamente se da cuenta de que su realidad ha sido

modificada de alguna manera al percatarse de que ciertos detalles del mundo no

coinciden con los recuerdos que tiene, intuye que la realidad que percibe ha

sido intervenida, sospecha que algo no concuerda con el orden lógico al que

está acostumbrada, parece que nadie se da cuenta, salvo ella. Por tal motivo, al no estar segura su propia

realidad decide llamar a este mundo 1Q84 pero, lo que en Orwell es una manera

de crear una fábula política, en Murakami es una forma de relatar una realidad

fantasmagórica en donde abundan los espíritus y los seres interdimensionales.

La tentación de incidir e influir sobre la percepción que se tiene de la

realidad es una constante en muchos gobiernos. Recordemos que en la política

las percepciones a veces son tan importantes como los hechos.

Otro medio de inhibir el pensamiento crítico

en un mundo orwelliano es despojarnos de la riqueza del lenguaje. En el mundo

creado por Orwell, se ha inventado un sustituto del lenguaje que conocemos, una

variante menguada y codificada de la lengua inglesa, él le llama “neolengua” y

su propósito era, por un lado, promover los hábitos, los rituales y el estilo

del vida del Partido dominante y por el otro, hacer que otra forma de

pensamiento considerada herética para la ideología del Partido fuera bloqueada

e hiciera imposible el curso de ese pensamiento. Una lengua también es un

instrumento de control y dominación. Consideremos las tasas de analfabetismo

funcional de algunos sectores de la población a quienes se les escamotea el

dominio de un vocabulario que permita engendrar pensamientos no considerados

útiles, un vocabulario que permita la abstracción y la distinción de sutilezas

intelectuales; esta limitación conviene a empleadores, patrones, o cualquier

forma de poder público o privado, hay que mantener a raya no la expresión sino

el mismo curso de pensamiento de ciertas ideas. Esto sucede en muchas partes. A

nadie le interesa un lenguaje que vaya más allá de lo práctico y por lo tanto

se desalienta su uso. Una manera de volver inocuo el lenguaje es despojando del

significado a las palabras, volviéndolas

un mero significante hueco, sin sustancia, incapaz de ser utilizado para llegar

a otros conceptos que podrían ser considerados peligroso para el Partido y por

lo tanto para el orden social. El ejemplo en la neolengua que menciona Orwell

es relativo a la palabra “libre”. Sólo podía ser utilizado en el sentido de

“este prado está libre de hierbas”, por poner un ejemplo, pero el significado

relativo a la libertad de pensamiento o libertad intelectual había sido

suprimido. Ya que las palabras son ideas, reducir el vocabulario es reducir el

área de pensamiento. Acotar el lenguaje escrito es acotar la realidad que

nombra, cuando una realidad no tiene una contraparte verbal a través de la

literatura o de la historiografía, esta misma realidad se disuelve primero en

un recuerdo impreciso, luego en una ilusión,

y más tarde en un olvido que ya no es preciso nombrar. Para algunos

gobiernos la única historia necesaria es aquella vertida en el mito fundacional

que no acepta ninguna forma revisionismo. Al usar el acrónimo, el eufemismo y

la lógica del doble pensar se puede desarticular el efecto viral y contaminante

de las ideas.

¿Quién se podría beneficiar de la

transformación utilitaria del lenguaje, del razonamiento y del pensamiento

crítico?

En el mundo actual se da una valoración

positiva a la ignorancia, la sencillez y la ingenuidad, esto también sucedía en

la novela de Orwell pero hay que reconocer que se trata de una característica

de los Súper Estados. Si concebimos la crítica como una valoración de ciertos

fenómenos políticos, culturales y sociales que nos rodean ésta debe ser

ejercida por personas con vinculación universitaria y centros de estudio. Su

opinión es especializada y autorizada, quienes forman la opinión pública surgen

de un grupo pequeño que nace dentro de un espacio casi hermético y que muchas

veces maneja un lenguaje esotérico, oscurantista, tal y como sucedía en la

Antigüedad con los sacerdotes del templo, y hablo de las universidades en donde

la jerga de las distintas carreras y disciplinas está tan especializada que

muchas veces esto impide la investigación interdisciplinaria y la divulgación

de sus hallazgos entre sectores amplios de la población.

En

el mundo contemporáneo y particularmente en países con bajas tasas de educación

como en los países latinoamericanos, reclutadores de empleados, políticos, y comunicadores viven en un sistema

que desalienta el uso imaginativo y creativo del lenguaje. No es de extrañar

que la población llana no tenga una idea muy clara de lo que sucede a su

alrededor y vivan ensimismados en los rituales propuestos por una parte, por

tecnologías que muchas veces trastocan la manera como confrontamos una realidad

de por sí bastante compleja, y por la

otra, por los medios masivos de comunicación que están condenados a repetir por

siempre sus mismos clichés lingüísticos caracterizados por la falta de imaginación

y propuestas; también por la ausencia de temáticas de interés, así como de un

infantilismo condescendiente repleto de “mitologías pusilánimes” como alguna

vez lo describió el escritor mexicano Gabriel Zaid. No quiero decir que vivimos

en un mundo orwelliano pero sí destacar que mucho de lo predicho por Orwell se

da en algunos casos: rutina, repetición de rituales sociales con un ocasional

llamamiento cívico a beneficio de los poderes públicos, imagen distorsionada de

la realidad, omisión y ocultamiento de verdades importantes, poco o nulo

espacio para la crítica, vigilancia estatal constante y fomento del miedo como

motivador y catalizador de las fuerzas sociales.

Las

grandes novelas son metáforas, hay que entenderlas como tal, son importantes en

la medida que nos otorgan una forma de entender la realidad, de sintetizarla en

una serie de símbolos. La novela de Orwell era una crítica vedada a la Unión

Soviética y también era una declaración de principios, era una profecía en el

sentido de que anticipaba la Guerra Fría y la organización de la geopolítica

por bloques de países hegemónicos y era una obra de ciencia ficción al predecir

los rituales de comunicación y alienación de vastos sectores de la población.

Lo que a Orwell le preocupaba era la imposición de un Súper Estado en la misma

Gran Bretaña. La obra condensa esa necesidad personal del autor de ser rebelde,

como siempre lo fue desde su época de estudiante; y también de una necesidad,

si se quiere ética, de cuestionar la realidad sin importar el tamaño, el orden

o la naturaleza de la realidad en la que vivimos y sin importar tampoco,

nuestra presunta insignificancia. 1984

es un símbolo muy preciso del deber personal e individual de conocer el mundo

en el que vivimos para poder incidir sobre él. La lucha de Winston Smith y

Julia contra el Super Estado es desigual pero ellos creen en un triunfo

posible, al final, Winston Smith pierde esa lucha porque ha aprendido a amar la

figura omnipresente del dictador (quizá una persona real, quizá un símbolo

creado por el Partido) y sabe ahora que está condenado a muerte, pero de alguna

manera se nos da a entender que todavía hay esperanza y que se ha dado el

primer paso.

Publicado originalmente en:

Etiquetas: George Orwell